迷霧劇場殺回,今年第二部《看不見影子的少年》,如同一把尖刀筆直扎中軟肋,看完四集老淚縱橫。

而這才僅僅是開始,不敢想這部劇該是多麼高的天花板。

來,展開說。

一,親情根里長出的有血有肉的懸念感

本格故事最重要的要義之一,一定是懸念感。

刑偵/懸疑影視劇(乃至綜藝)太多,路徑過於重複、模式過於同構,越來越難真正勾起觀眾的好奇心。

頻繁拋疑團拋懸念,卻很難產出有效懸念感。

我們說過很多次,懸念和懸念感不是一回事。

沒有代入感、刺激感、共鳴感之下的「硬」懸念,就像一排完全和我無關的問號:路上的車是一百輛還是一百零一輛,外賣小哥的大姨的三叔的七舅姥爺是誰,白糖罌的果殼上有多少個點,這些我屬實完全不關心。

無關的懸念堆砌越多,觀感反而越累。

而《看不見影子的少年》相反。

這部劇的濃烈吸引力,皮面上、在於諸多小懸念小勾子細密構建出的「連環燒腦模式」高品相,步步轉折時時懸念層層謎團,好看;

骨相上、在於濃烈的情感共振屬性。

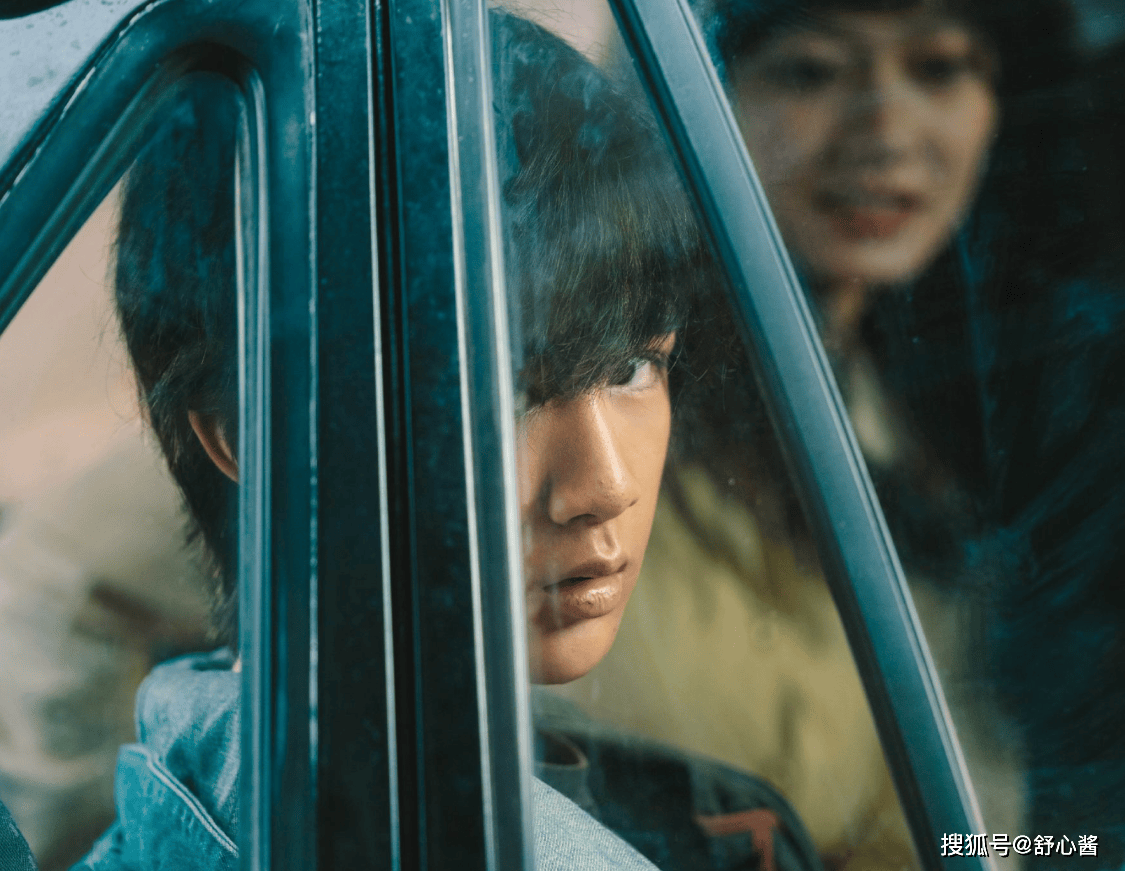

前者,比如榮梓杉飾演的少年小七,上線時在公交車上看見小偷偷錢包,他的見義勇為不是高喊不是報警、而是「去偷小偷的錢包還給失主」。

這個「反偷小偷」就很有意思,新鮮。

他被誤會、不敢和警察說身份名字,他被所謂姐姐領走的一連串奇怪反應,每一步都新鮮,鋪滿有效懸念。

所謂有效懸念,從不是大而空疏羅列問題即可。

一則,乍看異常、但又能有合理解釋;

二則,橫向細節環環相扣、縱向情感層層共鳴。

比如這少年為何反偷小偷,一則,他本是被拐進賊窩的可憐孩子,從小被逼做賊,自帶一身「偷藝」;

二則,他不忍看小偷偷走帶娃看病的母親的錢,挺有偷「德」,逃出賊窩未遂、危險千萬端,但依舊有良善一面。

三則,他是沒家的孩子,和自己可憐的小夥伴無數次幻想過「有個家」、幻想過「我媽媽是什麼樣的」,看見帶著孩子的媽媽,觀感格外不同。

此處寫他偷回小偷的贓物還失主,既是不著痕迹為他的凄涼身世埋伏筆,也為下文他和「假媽媽」的真親情不動聲色做鋪墊。

後續小七成為「邊傑」進入金家,老金和所謂姐姐乍看簡直是完美繼父繼姐,比真血親還親;但故事中處處冒懸念:他們為啥明知是假、還要領一個假孩子回家?

三年前邊傑究竟發生了什麼?他們到底會不會對小七不利啊?

鏡頭數次濃墨重彩出現老金的花盆,那一盆君子蘭或者說金家花園裡究竟埋著什麼秘密?

這些懸念很抓人,一是敘事手法的高明,二是濃烈的情緒共振吸引力。

不僅僅是「未知」而已,而是「讓人特別關心特別想知道的未知」。

看完四集,這部劇對我來說根本不僅僅是本格推理的智力快感,我甚至覺得真實和虛構之間的那堵牆都被完全打破。

很擔心小七是否有危險,很牽挂豆豆,你究竟在哪你爸找了你好多年。

天涯路遠、人世蒼茫,孩子啊你在哪裡。

二,親情派本格

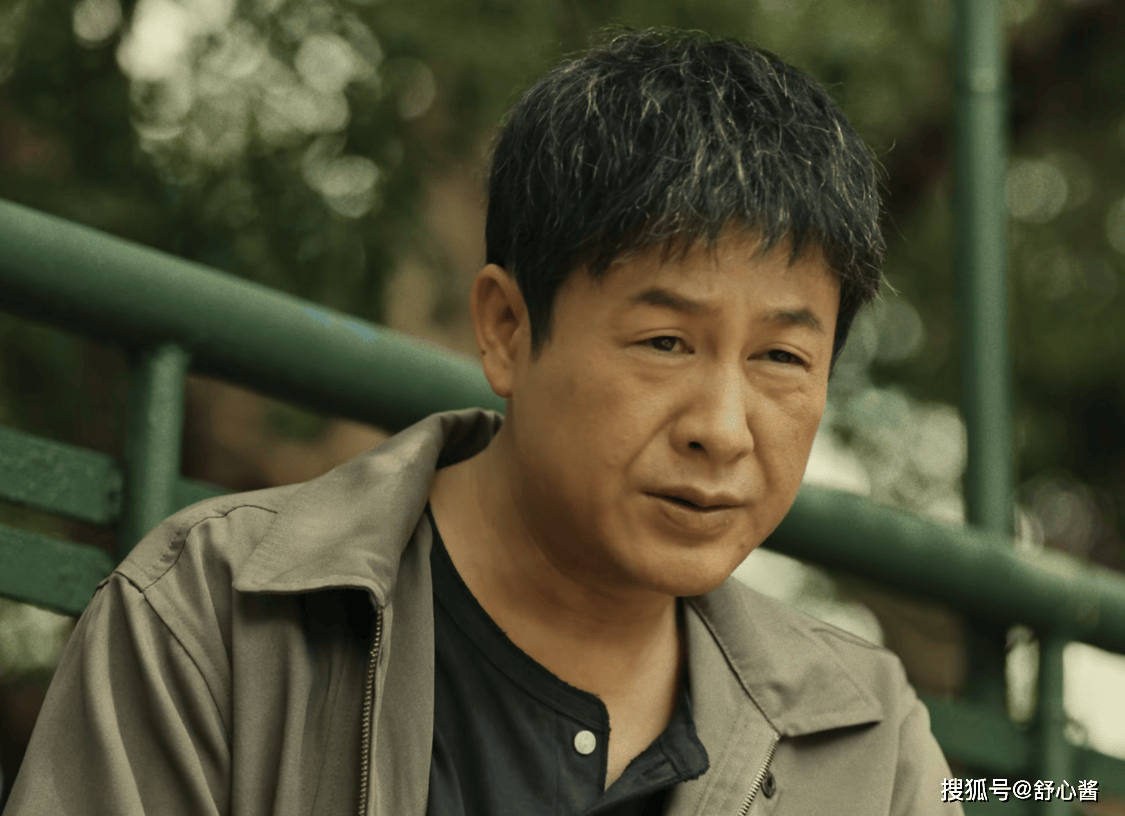

第二集開頭張頌文老師有一段又哭又笑的表演,鏡頭從回憶中一家人熱鬧吃面的當年歲月、轉向如今一人涕淚凝望的蒼涼,很常規的手法,但動人。

這段中「親親我的寶貝」不是以很滿的背景音樂方式呈現,而更像生活化的環境音;此後漸冷漸無聲,卻又形成了巨大的迴響。

從往昔到如今,光線從暖調轉向冷調,笑變成哭,很扎心。

看完這段我一邊感動一邊興高采烈倒回去截圖:看!好會演!好感人!

當時我並不知道,這種高光高淚橋段,在劇中特別密集;幾乎處處是淚點,但也絕不是廉價的煽情路線。

郭柯宇飾演一位兒子走丟之後發瘋的母親,心智不全、舉止異常。

劇中她上場,是拿著雨傘等在學校門口,努力辨認著路過的學生,看見相似輪廓便上前打傘,被隱隱約約嫌棄避開。

細節和情緒都特別好,小七假裝兒子出現(特意繞開從教學樓內走出,是他心思剔透聰明、也是良善能共情),她問的不是「三年了你跑哪裡去了」,而是「餓了嗎,中午吃了什麼」。

你看,「餓了嗎,中午吃了什麼」這樣反常的話,反倒是大寫加粗的好。

一則,她精神狀態有異樣,合該有易於常理的表達;

二則,三年一瞬,她或許永遠停在孩子走丟的那一天,上千日夜反反覆復無休無止的煎熬、都長長久久反反覆復停在那一天;

三則,至悲至樂大事和尋常的「餓了嗎」之間的對比,可憐老母,關心的依舊是一餐一飯:孩子你冷不冷餓不餓。生死鬼門關幾遭、離別數載,依舊是家常的「中午吃了什麼」。

以前不知道郭柯宇這麼會演戲,懵懵懂懂失態辨認孩子時的眼神,既有認知偏差的怪異、又有心心念念的牽挂。

批著「瘋」的極端外衣,但打的是普遍的親情共振點,讓人無法不動容。

(全員都超會演,榮梓杉小小年紀表現這麼好,簡直是天降紫微星)

從本質上說,《沒有影子的少年》依舊是廣義的社會派推理,並沒有一個種類叫做「親情派本格」,也沒有一個類別叫「打拐派懸疑」,如此起小標題、只是因為親情實在太濃郁。

如果說家庭劇是在日常煙火的雞毛蒜皮(或狗血)中寫人生,那麼《沒有影子的少年》則是在懸疑的脈絡下寫親情寫善惡寫人世間。

技法爐火純青、不落窠臼不著痕迹;

情感寫得演得十指連心、共情餘波山呼海嘯。

三,無父無子、如父如子

老王和邊傑(小七)這一碗面,又讓我唏噓好久。

他們之間的關係,第一層是兵和賊。

小七是小偷,小七還是被動冒充邊傑的冒牌貨,老王是警察,拆穿偽裝、揭露真相,兵抓賊天經地義。

但故事不是如此簡單,冒牌貨不是小七主動想領,而是邊傑的家人非常奇怪,反倒是心智不全的邊傑媽媽才像最正常的那一個;明面上「好極了」的一家人,不知道究竟藏著多大的雷。

小七假裝倒下打翻水杯浸濕作文本、假裝手指受傷,小小年幼過於有手段;自幼不幸,混跡惡魔窟、被迫練就一身「反偵察」本領。

假編一套「和我們稱兄道弟帶我們吃飯給我們下迷藥」的說辭,撿到錢包並歸還、大概是他偷錢包時有過的幻想;「他和我們稱兄道弟」,大概是這個半大孩子組成的奇怪社會團體中,對年紀和身份認同、對友情和人情世故的錯位混雜集合體。「他給我們下迷藥」,那大概是在罪惡環境中常聽常見手法之一。

小七太小就在賊窩,不記得父母家人,不知道自己的生日,甚至不知道自己的名字姓氏。

他一度玩笑跟著小夥伴姓,但這位可愛的小胖子、又慘死在一次「被捉賊」的故事中;

小七幼年孤苦無依、少年奮力逃出魔窟,但一次兩次為「母親」而停留。

血染少年歲月、墨染有罪時光,但淤泥中的少年依舊有蓮花般的金子心。

老王和小七之間的第二層,則是無父無子、如父如子。

第四集小七叫醒老王,救他一命;與其說是老王物理層面的危險,不如說是心理層面的崩潰和絕望,長長久久相待相尋,日日夜夜折磨頹喪。

白髮侵兩鬢,經年空悵惘。

老王找到一個「疑似豆豆」但又不是的那段戲,太過在意而忐忑、太過希冀而痛苦,進門前的近子情怯、進門后的痛苦唏噓,像不敢驚醒最好的一個夢,又像搖搖欲墜將破未破的最後一口氣,很動人;

你看,他不是演幾場戲高光戲而已,而是完整勾勒了一種飽經痛苦日夜煎熬的狀態。

深夜小攤前也好、獨坐操場邊也罷,或者是看著別人家孩子被接回的瞬間,對著兩碗空麵條的場面,時時刻刻滲透著遍尋不見的持久的痛楚。

尤其是那段,老王深夜隔窗看小七和邊傑媽媽對話,雖無血緣但有溫暖親情;滿眼唏噓潦倒意,幾許惆悵不了願。

第四集中,老王在小七救同學媽媽、救自己、救邊傑媽媽等數次大事之後,認定孩子行為有虧但本心良善;贈予他豆豆的生日「從此以後4月11日就是你的生日了」,二人從「兵與賊」的敵對提防、走向「無父無子、如父如子」的親密。

就像在世間遊盪已久的孤魂野鬼,終於有了一個雖假尤真的家。

故事是很標準的父子結構,如果老王找到親生兒子豆豆,那麼這條「假」父子線存在的情感基石會大打折扣;如果劇作以「依舊沒找到豆豆」做結,又會白白喪失情緒爆發點。所以總覺得劇中大概率會出現「老王找到豆豆屍體」「老王曾經措失一步、差點找到豆豆」的重頭戲,想到就覺得很不忍。

世界那麼小,小到容不下一個迷途的孩子;

世界那麼大,大到找不到一個走丟的孩子。

舒心結語

這篇稿子寫得很慢,因為哭崩了,擦完眼淚擦鼻涕。

每一集結束有尋親信息,第一眼我下意識以為是小朋友,仔細一看出生年月是八十年代九十年代,也就是說他們已經三四十歲了,幾十年過去、家人依舊未等到孩子歸來。

《看不見影子的少年》動人,歸根結底是一句自骨肉深處的呼喚。

願世間流離失所的孤獨靈魂,都有家有愛有團圓。