2017年,《戰狼2》在暑期檔大賣56億,破了國產片的票房紀錄。

一夜之間,吳京火向全國,他紅到心裡發慌,找師兄李連杰支招,李連杰給了他六個字:「夾著尾巴做人。」

這句話之後,吳京一路爆火,接下來六年越來越紅。

後來吳京對媒體說:「並不是你的票房高,就水平高,不是的。」

2023年暑期檔,國產片又跑出一匹出人意料的黑馬。

如果說之前的《消失的她》爆紅,還有陳思誠+懸疑這塊金字招牌,那麼這部中等成本現實題材影片的爆火,則徹底超出了所有人的預料——

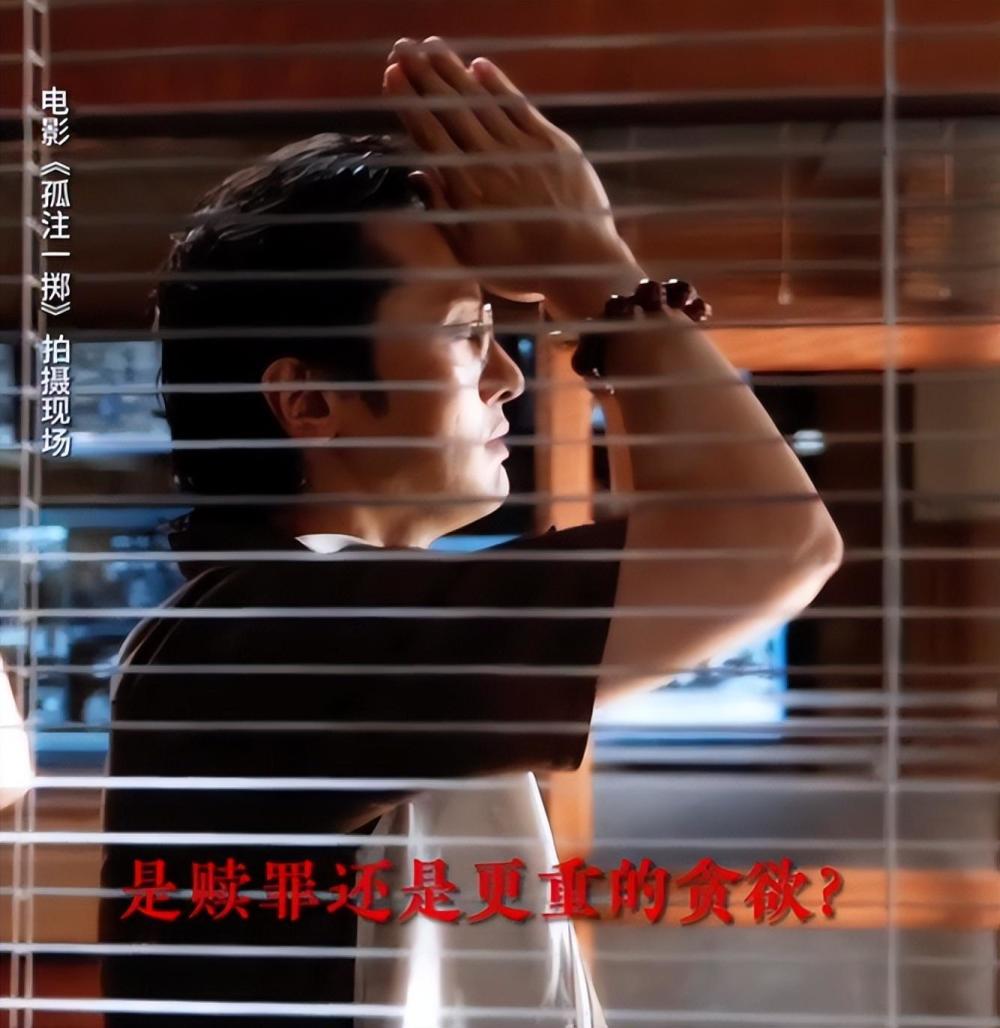

《孤注一擲》。

點映第二天,影片已經破了中國影史點映票房紀錄。

正式提檔上映的第一天,影片票房絲毫不怵,繼續高歌猛進,在工作日飆到破億,總票房輕鬆突破6.7億。

而影片最出圈的演員,無疑是王傳君。

光是王傳君「拜佛」的名場面,就登上了熱搜榜,抖音話題總播放量破10億,成為了網友們爭相模仿的對象。

王傳君的演技,也早已得到了網友「蓋章」。

面對「員工」,夠橫。面對警察,依舊囂張。

唯有在兒子面前,會表現出片刻的溫情。

一個戲份十幾分鐘的四番角色,卻為了他贏得了滿堂彩,他的出圈,就像對那些對番位有執念的流量明星最好的打臉。

看看他這一年的成績。

從春節檔的《無名》到暑期檔的《孤注一擲》,他已經坐穩了演技派的位置。

有人或許不服,陸經理的角色出圈,不就是沾了反派角色容易出彩的光嗎?

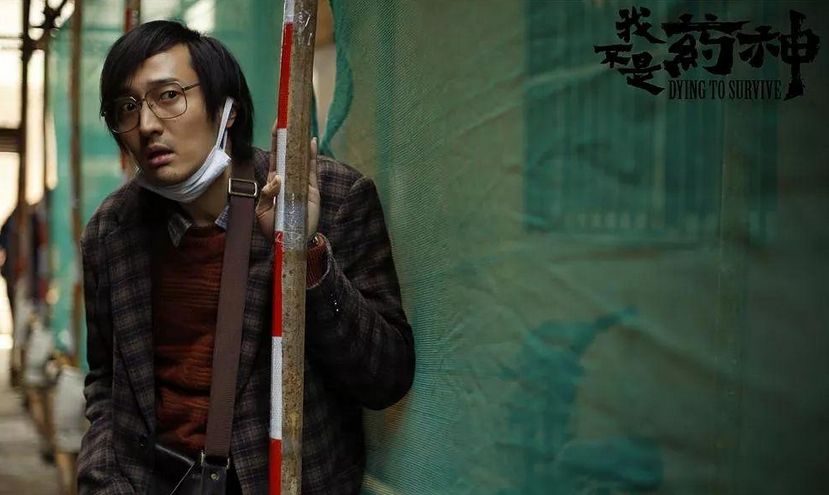

不是的。《我不是葯神》中王傳君的角色不是反派啊,不出彩嗎?

我們常說,小火靠捧,大火靠命。

王傳君能混娛樂圈,從來不是靠捧,甚至可以說,這種缺乏流量加持,不負責製造緋聞,不混圈子,甚至走紅了連營銷節奏都沒有的演員,絕不受資本待見。

但有一種人,就是能用自己的才華打敗資本,用實力給自己抬番。

當下的演藝圈,40歲以下這波男演員中,很難再找出第二個「王傳君」。

如果我們注意觀察,就會發現,王傳君能成,其實是踩中了,中國文化中的三個隱性規則。

當演員,他惶惑過,那句被媒體斷章取義的「100萬」梗就出自此時,但當名利來了之後,他卻選擇了另一條不太一樣的路。

到最後,他成了又一個娛樂圈出圈的「掃地僧」。

01、不「跟紅頂白」

我們常說,「娛樂圈是個人精遍地的圈」,學會借勢,學會跟紅頂白,捧高踩低,才能上的快,上的猛。

可王傳君為何在流量的風口處「主動隱身」?電影火了,他好像一條熱搜都沒買?

太不符合娛樂圈常理。

這看似不可理解,其實王傳君是精準地踩中了中國文化中的第一條隱形規則。

用李連杰的話說,是「夾著尾巴做人」。

放到王傳君的經歷里,不跟風上,不但不跟別人的紅,頂別人的白,連自己的紅都不跟,這才是王傳君。

王傳君是上海人,上高中時無意中觸電演了電影《西施眼》。

高中畢業后他考上了上海戲劇學院,和陳赫、江疏影成了同學。

剛畢業時他和很多初入娛樂圈的年輕人一樣,也曾嘗試過一夜成名。

他參加過《加油!好男兒》的比賽,拿到過上海賽區4強、全國20強。

接著跟好男兒們一起演真人版《網球王子》。

除了在07年到08年演了點話劇,《紅與黑》以及《阿爾法女郎》之外,20多歲的王傳君大部分時候就在做一個「普通明星」會做的事:

演都市劇,到處找機會。

令他第一次出名的還是《愛情公寓》里的關穀神奇。

其實這部戲已經可以看出王傳君的演技,很多觀眾真以為他是日本人,至少是有長期的旅日經歷,但並沒有。

王傳君是憑演技把觀眾騙到了,當時彈幕就有觀眾說,愛情公寓所有演員中,王傳君才是把唐氏表演法,發揮到極致。

這之後,他又一連拍攝了二、三、四部。

戲紅了,但他和關穀神奇的形象也牢牢地鎖定在了一起,不管走到哪裡,大家都叫他關穀神奇。

這時王傳君才感覺到了不對勁。他的戲路被鎖定了。

可是僅僅從商業價值和流量來說,《愛情公寓》算是大IP,就算戲路被鎖定,靠這部戲吃下去也是大多數演員會做的選擇。

這些年我們看到過太多「一部戲吃一輩子」的例子了。

可是王傳君卻在2014年毅然辭演了《愛情公寓5》。

在世事練達的演藝圈,很多演員就算告別了一部戲,也會努力做到各方都高興。

但王傳君卻公開說,「推翻掉關谷才有意義,我要進步,不然我很難有所突破。」「大家都覺得拍完《愛情公寓4》就應該結束了。因為已經合作不下去了。」

不給劇方面子也就算了吧。可王傳君連觀眾的面子也敢不給——

「拍《愛情公寓》對我來說,只是一段經歷而已,沒有那麼重要。關谷這個角色也是沒辦法,別人要求我一定要演成這樣,跟傻子一樣,觀眾還特容易喜歡這種裝瘋賣傻的角色。」

「觀眾還特容易喜歡這種裝瘋賣傻的角色。」這個規律,很多演員都了解,但只有王傳君敢說出來。

我相信任何一個混演藝圈的都能理清,這個圈子背後的盤根錯節。

跟紅頂白,趨炎附勢,自有其中的道理,能做到世事練達的,才能紅得快,紅得久。

但王傳君偏不吃這套,與其留在娛樂圈,做一個靠一部戲吃遍天的「關谷」,不如走出舒適區,趟一下演技派這條難走的路。

回頭想想,如果王傳君當年沒有告別愛情公寓,今天是否還會接到《孤注一擲》這樣的嚴肅題材電影?

恐怕存疑,哪怕演技夠用,片方也會有顧慮,怕觀眾會齣戲。

如果把王傳君的人生比作一盤棋的話,別人只能看到一步,他未必能看到三步,但卻走出了正確的那一步。

無意中,走出愛情公寓那一刻,他已經對未來10年,做好了規劃。

「下棋看三步,人生看十年」,不跟紅頂白,卻成全了自己。這也是他踩中的,中國文化的第一個隱形規則。

02、敢「厚積薄發」

靠實力逐夢演藝圈,實際上是危機四伏。

我們現在從結果倒推,可以把一切歸結於王傳君的演技,努力,等等,好像成功是必然的。

但實力派的成功絕對不是必然的。

有太多實力派沒有成功了。

厚積,未必能薄發,實力、運氣、機緣,缺一不可。

王傳君也曾經歷漫長的等待。

2015年王傳君曾經主演電視劇《大仙衙門》,16年成片后,他看不慣這部戲被這個行業求快節奏犧牲質量,從此不再接電視劇。

這是個太巨大的冒險。

本身當年就還存在電影和電視之間的歧視鏈,電視演員轉型電影演員就很難。

何況王傳君還是情景喜劇出身的,不接電視劇,八成要喝西北風。

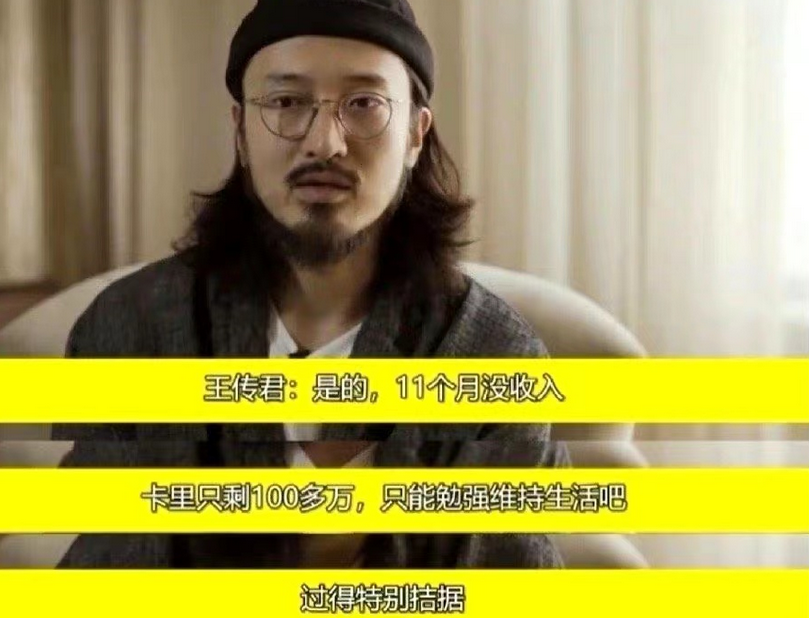

果然,他真就11個月都沒有接到工作。

這期間他母親又得了重病,王傳君就一邊學習一邊照顧媽媽。

2016年是他人生的轉折點。

母親因病去世了,他最好的朋友喬任梁也離開了人世,重重打擊,反倒促使王傳君進一步審視自己的人生。

也是這期間,產生了一個著名的梗:「王傳君卡上有一百萬還心慌」。

但這根本是斷章取義。

讓我們看一下他的原話——他說查了銀行卡里的餘額,還有一百多萬。「還夠用。當時很慌,又想當導演又想當編劇,什麼都想干,但都沒什麼成果。」……有一天和來上課的導演聊天。上完課一起往外走,路上導演漫不經心說,你們演員一部戲都有50萬了吧?是不是夠你用一整年還轉彎?」

「這話到我靈魂里去了。我想想我高中同學,做普通工作,一年15萬,有孩子有房子,還能一年出國旅遊兩次。我覺得他們才是正常的生活,我們這個圈子太不正常了,是變態的心理。」

所以王傳君的原意應該是,失業的11個月,卡里還有100萬,但讓他心慌的不是卡里還有100萬,而是覺得什麼事都沒幹成,而且他很快就發現是自己的想法不對。

這之後王傳君就徹底放下了名利圈的遊戲規則。甚至可以說是退出了娛樂圈。

賣掉自己的車和房,帶著所有錢去深造、行走世界,錘鍊演技。

在這期間他看了很多大師的作品,每一部都看很多遍,慢慢的發現了很多以前自己從未注意過的細節。

此時的他開始頓悟,「作為一個演員,如果你能把人物身上的每一個細節都撈出來,那你就贏了。」

也是這一年,《羅曼蒂克消亡史》上映。

選角時,王傳君用很糙的自拍贏得了導演的認可,獲得了馬仔的角色。

正是這個角色,讓他的演技,真正被看到。

角色戲份不多,但觀眾記住了,還有很多人驚嘆於「這居然是王傳君」。

畢竟,當他用一口標準的上海話講著葷段子,做著殺人的活,平靜的淡漠中又帶著濃濃的市井氣息,簡直是壞到骨子裡。

這部戲剛讓他的事業有點起色,隔兩天他就懟了王家衛的新片,一下子又被網友吐槽自毀前程。

但事實是王傳君真的慢慢地變成了另一個人,有了另一種表情。

作為演員他開始脫胎換骨。

《我不是葯神》本來王傳君在失去親人的情緒低谷期,不想接,但看了劇本,他決意把痛苦化作表演。

王傳君扮演的病人呂受益,用導演的話來說,呈現出了一種「反方向的虛弱」,足夠高、足夠慫。

慫就是怕死,是求生欲,王傳君演的這個病人因為孩子剛剛出生,比別人更拚命地想活。

為了讓自己迅速暴瘦,王傳君每天跳跳繩8000下,短短一個月的時間暴瘦20斤。

為了表現一個病人對食物的渴求,他一場戲吃了44個包子5碗面,吐了3次。

為了將人物病情惡化、在死亡邊緣徘徊的狀態演得更逼真,王傳君兩天兩夜沒睡覺,鏡頭裡的他確實虛弱不堪。

能做到這一步, 「關穀神奇」才算是徹底被觀眾拋之腦後,站在大眾面前的,只有王傳君和他的角色。

演技是最好的敲門磚,這之後合作鞏俐、張頌文的《蘭心大劇院》、再次合作文牧野的《奇迹·笨小孩》、再次合作程耳的《無名》等電影接連就來了。

雖是配角,但每一個配角他都演出了獨特的味道。

接連跟大導演合作也讓他在電影圈徹底站住了腳,雖然直來直去的性格給人的印象是不太好搞的那種,但跟他合作一次的大導演都會繼續找他演,這其實是他好合作的另一種證明。

真正有料的導演,會喜歡這種對角色自帶挑戰的演員。

這期間王傳君也找到了自己的角色定位:沒有主角光環,那就專攻一些小人物。

《孤注一擲》之前,觀眾已經認可他是演技派,要脫穎而出,只需要一部戲而已。

「厚積薄發」,這也是他踩中的,中國文化的第二個隱形規則。

該紅的,遲早會紅。

03 有文化,懂人性,沒人設

演員拼到最後,拼的都是文化。

這句話,演藝圈已經很久沒人在意了。

演員在古代叫伶人。

封建社會,他們地位很低,文化素養卻要求很高。

能留下名字的,身上都有點東西。也因為當年他們是下九流,要和平民百姓打交道,也要討好達官貴人,人面情面場面,碗碗面都得吃,所以也是最通世事人心的一群人。

「演員要有文化、通人性」,這是被寫進中國文化隱形規則的歷史脈絡里的。

建國后,演員統稱為文藝工作者,其中的佼佼者被稱為表演藝術家。

一度,提高文化素養是進入演員行業的基礎。

比如87版《紅樓夢》,演員要提前半年研讀紅樓夢、聽紅學專家授課,學習書中人物的言談舉止;

94版《三國演義》,鮑國安為了演好曹操,乾脆在期刊發表了論文。

經典不是那麼容易來的。

鞏俐拍《秋菊打官司》的時候已經是國際明星,照樣要去農村體驗生活,放現在導演敢對頂流提這種要求,立刻會被頂流的經紀人抗議換掉。

可是這些年,隨著流量法則橫行娛樂圈, 「演員有文化」早就不重要了,只要長得好看,就有粉絲鼓掌。

沒演技有破碎感,沒文化有人設,沒拍戲有替身。

亂象之下,流量就是頂流的通行證。

王傳君的出圈,卻把這條隱形規則重新放到了檯面上,擲地有聲。

他一早就已經把做明星的那套拋在腦後。

曾經有觀眾說他留鬍子不修邊幅怎麼拍《愛5》,會毀了關谷,他回:「關我屁事。」

2016年9月,王傳君在好男兒里認識的好友喬任梁去世,當時他在紐約,隔了幾天才發了一段,說總會再見。

看多了王傳君的日常,很容易發現他跟其他同齡的明星不一樣——他沒有人設這種東西。

給觀眾看到的王傳君什麼樣,實際上就是什麼樣。

當一個明星去除了人設,他作為演員的質感,就出來了。

《孤注一擲》里,王傳君成功演出一種東南亞氣質,讓觀眾們很容易代入劇情。

陸經理手段強硬,殺伐果斷,但表面是「笑面虎」,有手下的阿才當打手,他就可以時常唱白臉。

帶「新員工」了解工廠,介紹「正提反脫風火除謠」的是他。

新人被毒打,上去微笑安撫的是他,「不是我們壞,是他們貪。」

早會上舉著大喇叭各種口號喊得震天響,笑容滿面喊開工的是他。

把堆成山的美元當成獎品給「員工」玩筷子夾錢遊戲,假裝大方的是他。

但那個囂張跋扈、草菅人命,殺人拜佛,如同吃飯喝水一樣稀鬆平常的,也是他。

很多觀眾在陸總讓金晨演的安娜跪下的時候,緊張到不敢看。

因為那種暴虐的恐怖感,隔著熒幕都溢出來。

但還是這位變臉不斷的陸總。

在被捕的時刻,對背叛他的阿才說,「我不怪你,你快去把監控刪了,不然老闆不會放過你」,還掐著潘生的脖子求對方幫忙照看自己的孩子。

「我不信警察,就信你。這裡面的人里,你判得最輕。」

他知道自己難逃一死,最後想要保的,是女兒的命。

這就是人性。

王傳君演出了人性,就讓這個人物刺到了觀眾心裡。

在我看來,王傳君這一刻的演技,甚至超過了大火的「拜佛名場面」。

一個人把時間用在哪裡,回報就在哪裡。

官方放出的花絮里,導演說王傳君不管有沒有他自己的戲,休息日也會早早來到拍攝現場,他說他要看到其他演員的詮釋,然後再去設計,怎麼跟他們做對手。

好戲,果然不是白來的。

很多每天晃在屏幕上的頂流其實並沒有演員臉,他們是漂亮的有流量的,但永遠都是自己,那張臉只能代表自己,而不代表人間。

我曾經以為演員臉是天生的,是不是那塊料一早就決定了。

但王傳君的經歷讓我我發現這和選擇有關。選擇成為什麼樣的演員,經歷和歲月,會在臉上顯現出來。

人生每一步,都不是白走的。

王傳君作為實力派演員的起步,其實比較晚,但他比別人走過更遠的路,這些經歷都積累成財富,最後反哺了他的表演。

「純粹」的路看起來理想、美好、脫俗,但意味著不知道流量在哪裡,不知道星途在哪裡,要割捨近在眼前的利益,是很難的。

勇於離開安全區的人真的厲害。

到最後,「不跟紅頂白、厚積薄發、演員要有文化懂人性」這些隱形規則,也照亮了王傳君作為演員的另一條大路。

演藝圈會因此改變嗎?肯定不會,流量還是主流。沒多少人會那麼傻。

但王傳君真正的好戲,應該才剛剛開始。