周星馳又被嘲諷了。

不久前,由周星馳監製,Netflix出品的動畫電影《美猴王》,發布了最新預告。

大家看完預告片后,紛紛表達了不滿。

有人說,片名叫「美猴王」,可正片中這隻猴子實在是太丑;

有人套用六小齡童的話說,「戲說不是胡說,改編不是亂編」;

還有人進行了比較,說《美猴王》里的猴子比《大聖歸來》里的猴子差遠了。

概括起來就一句話:周星馳作為監製,審美實在太差了。

這不是周星馳第一次遭遇嘲諷了。

就在11年前,他執導的《西遊降魔篇》上映。

片中孫悟空現出妖身後,身材矮小,皮膚乾癟,面目猙獰,幾乎與獸類無異。

這確實是影史中從未有過的形象,但網友卻並不買賬。

有人形容「這猴子有毒桃子吃多了」,有人說「猴子變異了」。

還有人直接搬出了86版《西遊記》,怒斥「和六小齡童的美猴王沒法比」。

其實如果非要較真的話,我們不妨直接看看原著。

小說《西遊記》里,吳承恩對孫悟空是如何描寫的呢?

「滿面毛,雷公嘴,面容羸瘦,尖嘴縮腮,身軀不滿四尺,像個食松果的猢猻,雖然像人,卻比人少腮。」

「你這個模樣,就像那小頭陀一般。」

也就是說,《西遊降魔篇》里的孫悟空才更接近原著的描寫。

可是大家先入為主,把六小齡童飾演的孫悟空當作標杆,不符合這個標準的全都被判定為「侮辱孫悟空形象」。

其實孫悟空究竟是「美猴王」還是「丑猴王」並不是問題。

把孫悟空的外形限定成一個標準,才是問題。

還是以周星馳為例,當年他斥巨資拍攝了《大話西遊》。

這部影片極具顛覆性,被人認為是「文化垃圾」,上映之後票房也是一片慘淡。

要不是幾年後互聯網興起,恐怕這部喜劇就會永遠被打入冷宮了。

其實從現在的角度看,吳承恩當年創作《西遊記》從沒說過孫悟空不能談戀愛,從沒把自己寫的東西當做聖旨,不容許別人改編。

反倒是後來所謂的原著黨自作主張,把《西遊記》二創的路堵死了。

我們的鄰居日本也有一大批《西遊記》的擁躉,其中就包括著名的漫畫家鳥山明。

當年他創作《龍珠》時,就參考借鑒了《西遊記》,主角的名字都叫孫悟空,都長一根尾巴,都能操控雲朵。

但在創作後期,他果斷突破了《西遊記》的桎梏,創造了賽亞人的概念。

這使得這部漫畫從搞笑漫畫,升級成熱血漫畫,迅速風靡全球,至今都有著極大影響力。

漫畫後期的孫悟空形象,也和《西遊記》里的孫悟空相差甚遠。

試想,如果鳥山明創作一半,原著黨跳出來指責他畫的孫悟空不符合原著,恐怕就沒有後來的《龍珠》了。

02、

最近,烏爾善的《封神第一部》上映,在一片叫好聲中,也夾雜著一些刺耳的評論。

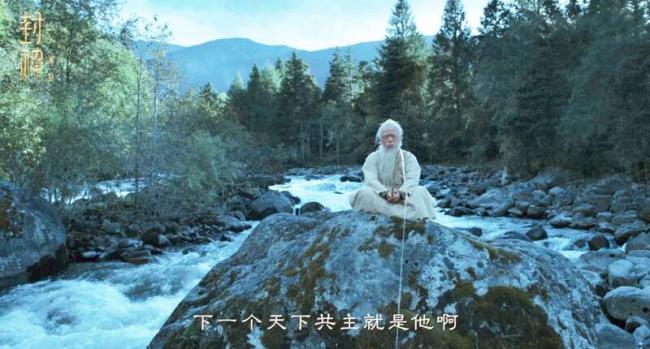

遭受質疑最多的,就是姜子牙。

黃渤飾演的姜子牙扮相滑稽,在影片中也是個搞笑角色。

很多觀眾表示難以接受。

他們覺得黃渤的扮相更像是土地公公,這麼拍是侮辱了姜子牙。

他們心中的姜子牙,應該是90版《封神榜》里藍天野飾演的姜子牙,仙風道骨,氣定神閑。

可實際上,《封神演義》原著中對姜子牙的外形描寫只有一句,「子牙此際落凡塵,白首牢騷類野人」。

他被元始天尊譴下山時,十分落魄,像個野人。

而歷史上真實的姜子牙一直是大齡剩男,直到72歲才娶了68歲的待字閨中的馬氏,想必他的外形和仙風道骨,也扯不上關係吧。

這些都證明了,無論是小說還是真實歷史里,姜子牙都算不得美男子。

觀眾說黃渤侮辱了姜子牙,並不是真的在維護姜子牙,只是在維護他們內心的偏見。

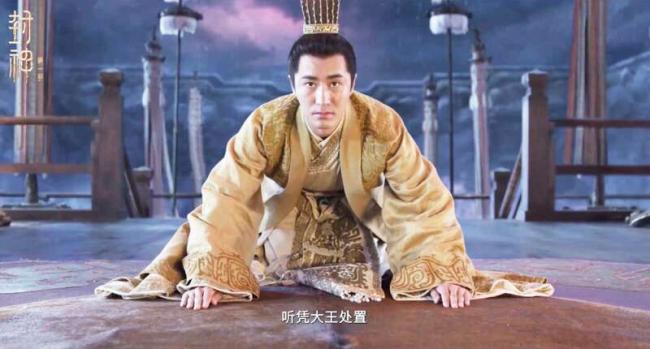

同樣遭此厄運的還有費翔飾演的商紂王,以及中俄混血兒娜然飾演的妲己。

有原著黨跳出來,說紂王應該是驕奢淫逸的昏君。

可是費翔飾演的殷壽有勇有謀,城府極深,甚至像一個明君。

按照原著小說的說法,妲己應該是女媧派來禍害殷商的狐狸精。

但是影片中的妲己卻成了工具人,沒啥特別的存在感。

可實際上,導演烏爾善在接受採訪時特彆強調了,他拍紂王,就是要拍出紂王從明君到暴君黑化的過程。

他拍妲己,就是討厭《封神演義》對女性的貶低,這是政治家推卸責任的方式。

好像一個王朝失敗的原因,都可以歸結為「紅顏禍水」這四個字,這是不負責任的。

所以他刻意降低了妲己的存在感,只是通過她來揭露殷壽本性。

讓人唏噓的是,烏爾善如此尊重女性,可電影上映后,他也被污名化。

有極端的觀眾說影片應該改名叫《封神:爹的全宇宙》。

他們說片中平均3分鐘一句的「父王」「爹」「父親」「兒子」,讓觀眾聞到了濃濃的「爹味兒」,烏爾善因此被扣上了「不尊重女性」的帽子。

就這麼一條無腦黑的評論,都收穫了超2000個點贊。

除了姜子牙的塑造外,還有一些觀眾對劇情的改編大為不滿。

嘲諷《封神》是對《指環王》《權力的遊戲》的拙劣模仿。

有人指出,原版小說是神魔小說,是神仙鬥法,第一部卻在低魔世界打轉,維度搞錯了。

有人指出,一個人魔共存的世界,結果這些神魔卻都圍著凡人打轉,不合理。

還有人指出,紂王和妲己在原版小說中是愛人的關係,本片中卻成了事業合伙人,這種改編也引發了很多劇情上的Bug。

大家七嘴八舌,唯獨忽略了《封神第一部》是一部流暢度極高的作品,為了這種行雲流水,烏爾善光劇本就打磨了整整4年。

4年裡他請相關的專家學者對商周歷史和封神故事進行了解讀,他找了有關這段歷史的各種文本,包括《尚書》《史記》《戰國策》這些歷史文本,也包括《武王伐紂平話》《封神演義》這些小說,發現不同文本的差異很大。

烏爾善最終的選擇是三個字,「當代性」,即要符合當代人的審美。

既然要讓當代的觀眾相信這個故事,那麼必須進行三個重大的改編。

第一個改編是對封神榜的設定。

原版小說中封神榜是個死亡名單,人世間要發生一場浩劫,現在觀眾很難接受這個設定。

改編后的封神榜成為了一面照妖鏡,可以判斷善惡,唯有天下共主才能調動它,現代的觀眾很容易理解這個設定了。

第二個改編是對主角的轉換。

原版小說是章回體小說,拿姜子牙做主角是合適的。

現在烏爾善要改編成三部曲史詩,主角必須有成長性。

而姜子牙一出場已經是一個智者,不適合當主角,他就選擇姬發為主角。

第一部講述姬發覺醒,第二部講述姬發麵對聞仲討伐保衛西岐,第三部才是武王伐紂封神。

這是一個史詩電影常用的三段式結構,並非《指環王》獨創。

第三個改編是人物情感關係。

原版小說中,姬發一直都在,但存在感很低,直到牧野之戰才和主角碰面,但是改編成改劇本后要給他增加情感線。

那一方面就要削弱姜子牙、楊戩、哪吒這些傳統主角的戲份,以免造成失焦。

另一方面要削弱紂王和妲己的戲份,以免喧賓奪主。

還要增加姬發和紂王之間的情感戲。

姬發一開始把紂王當成父親和偶像,後來見證了紂王和親兒子殷郊關係的破裂,然後開始覺醒,並且成長為一名反叛者。

完成這三個改編后,烏爾善還要將它們化為無形,拍出一個雅俗共賞的易讀版本,這就是影片最後呈現的效果。

也就是說烏爾善在創作時經歷了從簡單到複雜再回歸簡單的過程。

但很多人卻不買賬,覺得導演偷懶,直接抄襲好萊塢史詩電影。

烏爾善面對這樣無端指責,恐怕也是無奈和唏噓吧。

03、

今年的暑期檔異常熱鬧,好萊塢大片全都撲街,國產電影一部比一部精彩。

目前來看,整個暑期檔很可能同時誕生4到5部票房20億+的電影。

整個市場恢復了元氣,並且呈現了多元化發展的態勢,讓人倍感欣慰。

但歡欣鼓舞背後也有隱憂,幾乎每一部電影都在遇到了「無腦黑」。

《封神第一部》除了遭遇上文提到的各種指責外,還被批評影片「袒胸露乳」,有一些血腥畫面,不適合14歲以下兒童觀看。

這不僅讓人懷疑,《封神》究竟是擋了誰的財路。

同樣,口碑大爆的《長安三萬里》,在網上被爆料有觀眾舉牌抗議影片不尊重歷史。

一部動畫電影竟然扣上了這頂帽子,讓人無語。

此外,口碑不俗的喜劇《茶啊二中》被指有誘導未成年人不良行為的情節,在一些地方臨時下映。

最誇張的是吳京的《巨齒鯊2》。

這部影片還沒開放觀影時,已經有「痛京黨」跑到吳京老婆謝楠的主頁下喊「退票」了。

此外,《消失的她》票房大賣被認為是「吃了男女對立的紅利」,《八角籠中》票房大賣被認為「王寶強靠博同情拿到了高票房」……

總之,越來越多的「場外因素」阻礙了我們對於電影的評判,越來越離譜的指責扼殺了中國電影的想象力。

這不是一個好的兆頭。

過去我們抱怨,好萊塢來勢洶洶,港圈打壓內地演員,內地電影遭遇風吹雨淋發展不起來。

現在好萊塢不行了,港片落寞了,這些亂象還在桎梏著我們,這就是典型的跪久了站不起來了。

孫悟空和姜子牙不應該只有一個模樣,《西遊記》和《封神榜》不應該永遠只講一個版本的故事。

電影本身更不應該被貼上那些莫須有的標籤,成為社會議題的陪酒女郎,召之即來,揮之即去。

電影應該回歸電影本身。

它是造夢的藝術。

這個夢可以是春夢,也可以是噩夢;它可以動人,可以荒誕,可以經典,也可以爛得像一坨狗屎。

但它首先,甚至自始至終,都應該只是電影。

周星馳也好,烏爾善也罷,《西遊記》也好,《封神》也罷,在很多討論里,他們已經不再被局限在藝術之中。

它們已經不再是電影,成為了某些群體宣洩情緒和表達主張的工具。

這是極其危險的信號,我們要萬分警惕。